志賀理江子 / 螺旋海岸 28 2012 / SHIGA Lieko

その「海岸」とは、宮城県名取市の運河と海に挟まれた「北釜」と呼ばれる地区である。この地域は、先頃の震災の折、津波によって大きな被害を受けた。志賀理江子は、それ以前から、この地で滞在制作を行なっていたが、大震災以後、地域社会をどのように復興するかを探るプロジェクトに参画し、連続レクチャーや人々との対話を通じて写真表現のあり方について思考を重ね、創造活動をへとつなげていった。「螺旋海岸」シリーズは、その思索と創作から生まれた鮮烈濃密なイメージの世界である。※

プロフィール:志賀理江子

1980年、愛知県生まれ。2004年にロンドン大学チェルシー・カレッジ・オブ・アートを卒業(ファインアート、ニューメディア専攻)。2007-08年、文化庁芸術家在外研修にてイギリスに滞在。2008年、第33回木村伊兵衛写真賞。2011年、個展「カナリア門 志賀理江子写真展」(三菱地所アルティアム/福岡)。個展「カナリア門」(ガラリー・プリスカ・パスカー/ケルン、ドイツ)。2012年、個展「志賀理江子 螺旋海岸」(せんだいメディアテーク・ギャラリー4200、翌年まで開催)。2013年「アーティスト・ファイル2013 現代の作家たち」展(国立新美術館/東京)に参加。※

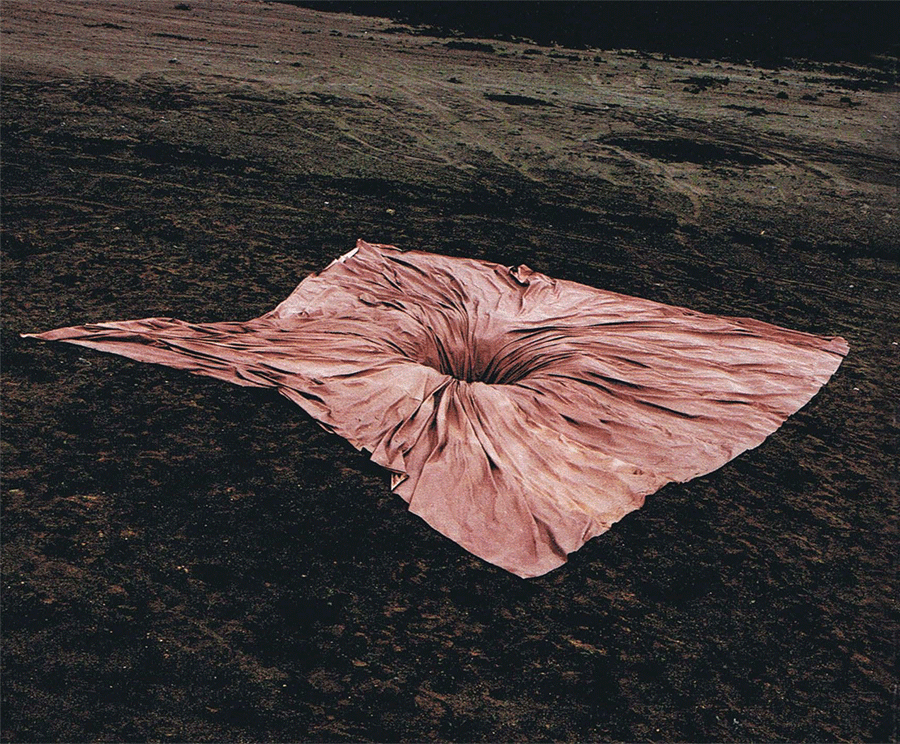

赤味を帯びた布が、ずるずると地中へと引き摺り込まれている。背景の黒い土は、”螺旋海岸”という題であるから砂地であることは想像できる。ずるっと足の指に食い込む。そのまま沈めば命は無い。地中深く引き摺りこまれるのではないのかという恐れは、よくある感覚である。危なっかしい高所に上った時にもよくある感覚である。足元がすくむ。想像するだけで誰もが鳥肌が立つ。志賀理江子は、かつて、誰もがもったことのない世界からの視点を”つかみ損なった”と言っているのである。現れては消えるから、問いかけようにも、ただ黙する。見たのだが、見ていない気もする。絡繰りは、絡繰りによって二重のカムフラージュを果たして、ひとの目をごまかしたのである。

”螺旋海岸 notebook”を手にした。送られて来た包みを開けると、色刷りの広告ページの古新聞紙で包まれたような体裁であったので破いて捨てたのだが、この”古新聞紙のような包装紙”も装丁の一部であったようである。本体は、白い厚紙の表紙の体裁で赤い小さな文字で、”志賀理江子、螺旋海岸”と印字してある。半透明のカバーがかけてあり、うっすらと印字された志賀理江子、螺旋海岸が覗ける。従って、その”半透明のカバー”もわずらわしく思えて破って捨てた。破ったら、本体の表紙厚紙に薄い糊が施されていたようであり手にべたつく。誰が手にしても良いというふうには作られてはいない。

更に、志賀理江子が宮城県の北釜というところで設けたプレハブのアトリエの手札サイズの写真と作品展示のための見取り図と思われるラフスケッチの写真が付録としてついている。何のために、この”付録”がついているのかがわからない。説明はない。その必要がない読者にとっては、その通りなのである。つまり、巡り合わせの悪い書籍である。読み進めながら気が重たくなった。”私”と”自分”があちこちに鏤められている文章であるから、息がつまる。今日のところは、ここら辺りでお終いにしようと言わなければ止まらない。しまいには、相手の口の動きが妙に気になったり、語気の強弱や吐息までが聞こえそうであったりと、このような覚えは、誰にでも間間あるものであるが、だからと言って、責めているわけではない。”話し”に入り込むのは野暮だとの感覚に襲われるのである。

普段自分がまちなかを歩いたりしていて、信号待ちなんかでふっと立ち止まるときに生じる一瞬の静寂のあいだに、世界や社会を俯瞰的に幻想してしまうようなことがあるとしたら、私が北釜のなかで意識し始めた「切り取られたひとコマ」というのは、自分に溜め込んだ大量の物語によって引き起こされているのだと。「物語」について創造するとき、「物語」という言葉の重さにはてしない気持ちを抱いてしまうのだけど、北釜で出会った「ひとコマ」の幻想の背後には、いつか聞いたたくさんの物語が眠っていたと思うんです。※

自分の土地に住めなくなるというのは、いったいどういうことなのか。移動ばかりしていた私の生活感覚ではわからないことのほうが多いんです。先祖代々北釜に住んできた家が多く、この土地との断絶が今後の彼らの生活にどう影響していくのかは、まだわかりません。避難所や仮設住宅から北釜に通い、歩き回って写真を撮るのですが、最初はいつ地震が起きてまた津波が来るかとすごく怖いんだけど、日が経つにつれ体が慣れてくるのです。更地になったいまでは、震災を意識しない時間のほうが長くて、自分のアトリエがあった場所にぼーっと立っていることもあります。忘れるということを全身全霊で行なっていると感じます。それぐらい一瞬で運命なんか変わるんだということを身をもって経験したのだけども、今後の生活をどうするのかというとても重い課題がみんなのなかにある。いまは、将来について少しずつ考えることができるようになってきた時期だと言えるけど、しかし、それもまた同時にいろいろな困難を明らかに突きつけられるから辛いのです。

そして、「復興」という名のもとにすさまじくたくさんのことが起こります。「復興」という言葉を一日に百回は見たり聞いたりするけれども、影に隠れて見えないことはとても多い。※

”復興”という言葉から、”木村伊兵衛そのひと”のわが国の昭和の戦後復興期の写真と重ね合わせもした。震災は悲しいが、不思議な写真を撮る遠い都会からやって来た、若く可愛らしい”おなご先生の奮闘記”のドラマのような姿には心あたたまるものがある。北釜の駄菓子屋のおばちゃんから”志賀ちゃん”と呼ばれて嬉しかった。

フィールドワークというフレーズが、どのページだったかあった。作品制作の方針としてあったのだろうと引き合いに出すページを覚えているが、その必要はないだろうと思う。いつのまにか、そのような体裁になったのだという見方の方が正しい。何故なら、一貫して、心許ない自分の足元を意識している作家がそこにいるからである。

以下に、巻末によくある”後記”のような文章を引用する。当地のアートギャラリーの学芸員と志賀理江子である。誰にもよくあるであろう逃げ出したくなるような不安と、実は、最初から結末は用意されていたかのように思える瞬間を経験した者の感想である。従って、読む方としては、何となしに、満足するのである。

志賀理江子が来てから六年が経過していた。私は正直なところ彼女がこうも長く宮城県に留まるとは思っていなかった。この「螺旋海岸」は、あらかじめ用意された枠の内側を作品が満たしていったものではなく、この数年をかけて志賀が凝固させ積み上げてきた時間の魂を、できる限りそのかたちのまま、ゆっくりとせんだいメディアテークの中に運び込み、そこに馴染むように少しずつ変形させたものである。※

最後の数ヶ月、なにを撮ったらいいのかわからなくなって穴ばかり掘っていた。砂地の表面を手のひらで撫でて地中に向かって全身に力を込めて指を押し込むと、爪の隙間に残った砂を、寝る前に眺めながら寝た。※

<引用写真及びテキスト出典>

※講談社 読書人の雑誌 JULY 2013「本」表紙写真 / 志賀理江子「螺旋海岸 28 2012 。※同雑誌の「現代アートの現場から」(68頁)高階秀爾による執筆の連載である。※高階 秀爾(たかしな しゅうじ、1932年2月5日- )は、日本の美術史学者・美術評論家。東京大学文学部名誉教授。大原美術館館長。※志賀理江子のプロフィールは同雑誌より。

※木村伊兵衛(きむら いへい、1901年12月12日 - 1974年5月31日)は戦前・戦後を通じて活躍した日本を代表する著名な写真家の一人。報道・宣伝写真やストリートスナップ、ポートレート、舞台写真などさまざまなジャンルにおいて数多くの傑作を残している。

※木村伊兵衛写真賞(きむらいへいしゃしんしょう)は、朝日新聞社主催による写真の賞である。前述の日本を代表する写真家、木村伊兵衛 の、戦前・戦後を通じて日本の写真界の発展に対する貢献と業績を記念し、1975年に朝日新聞社によって創設された。プロ・アマ・年齢を問わず、毎年1月から12月までに雑誌・写真集・写真展などに発表された作品を対象とし、写真の創作・発表活動において優れた成果をあげた新人に贈られる。受賞発表・選考内容等は毎年3月発行のアサヒカメラ誌(朝日新聞出版発行)に掲載される。新人を対象とし、著名な写真家を数多く輩出している事から、「写真界の芥川賞」と呼ばれることもある。

※カムフラージュ(フランス語: camouflage)とは、周囲の風景に溶け込むことにより、敵の視を欺き、対象を発見されないようにする方法のことである。カモフラージュの対象には、戦車・艦船・航空機を始めとする兵器・兵士のほか、建造物まであげられる。代表的なものに迷彩がある。

※螺旋海岸 notebook / 志賀理江子、せんだいメディアテーク、 2012年赤々社刊 / 70頁。

※同 / 197頁。

※フィールドワーク(英: field work)は、ある調査対象について学術研究をする際に、そのテーマに即した場所(現地)を実際に訪れ、その対象を直接観察し、関係者には聞き取り調査やアンケート調査を行い、そして現地での史料・資料の採取を行うなど、学術的に客観的な成果を挙げるための調査技法である。

※螺旋海岸 notebook / 248頁。清水建人、せんだいメディアテーク学芸員。

※同 / 314頁。志賀理江子。