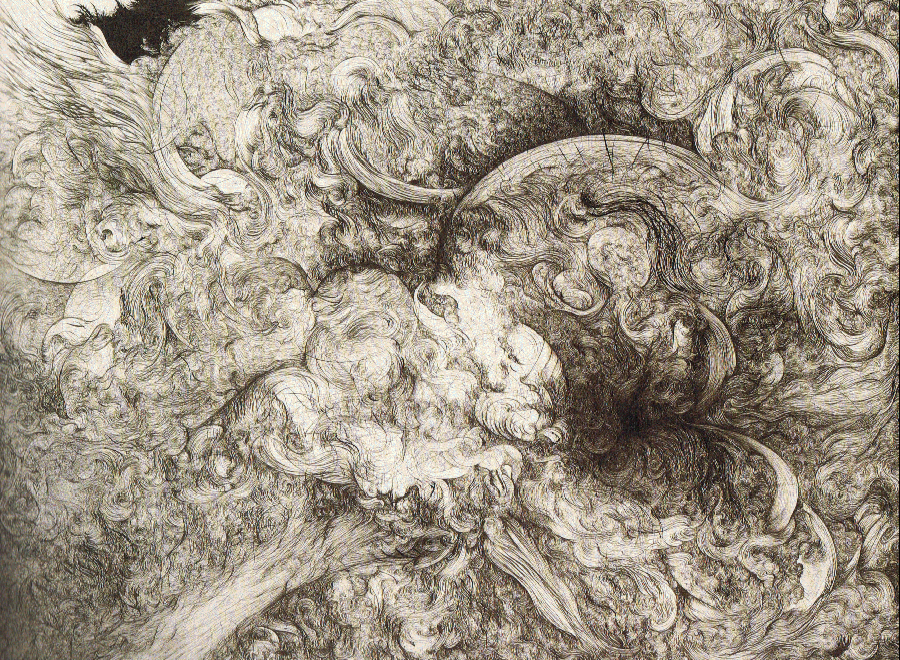

SHIBATA TAKASHI BLACK and BLUE 2012 柴田高志作品集

プロフィール:柴田高志

1986年、福岡県直方市生まれ。2008年、個展 / ART SPACE 獏(福岡)2010年、ULTRA003 / 青山スパイラル(東京・青山)2011年、第七回深セン水墨画国際ビエンナーレ / 華美術館(中国・深セン)。2013年、個展 / ギャルリー志門(東京・銀座)。2011年、第三回絹谷幸二賞 / 推薦。2012年、公募・第二回ドローイングとは何か / 大賞。第十七回ナマイキヴォイスアートマーケット / グランプリ。ART AWARD NEXT 2912 / 入選。※

http://gorvaptica.com mail : info@gorvaptica.com

計測不可能な古地図を眺めているような気持ちにもなれば、生き物の皮を剥いだ後の気色の悪いモノクロームの写真を見せられた時のような心持ちにもなれば、名状し難い落書きに遭遇し不思議に思い立ち止まるが、我に返りその場を立ち去る時の心持ちにもさせる場合もある。作品には、小筆によると思われる線描の半ば自動的な動きを感じるのである。もともとから具象を避けた描写という見方も成り立つが、具象とは無関係のところからペンを走らせたということの方が確かであるようにも思える。などと、作品の周りをくるくると繰言はつづくのだが、何かを描こうとする過程の断片がそのまま作品となっている趣きは感じる。断章が、そのままでものを言う文章のように仕組まれている場合もあるように見えるから不思議である。

画集の各ページには、不思議な形状の線描の世界が繰り広げられるが、当てはめる既存の形を避けるかのようにペンは走るから、ただただ毀れたロボットのようにストロークはのびて行くから、思わず立ち止まる時が描き始める時かのように描き手は思っているにちがいないのである。

画集には、見返し、または扉に当たる部分に英文で”SHIBATA TAKASHI BLACK and BLUE”とある。普通ならば、印刷文字で済ますところを鉛筆書きと思われる手書きの体裁である。この画集の作家は、無意識であったろうが、暗に彼は、グラフィックデザインの素養があると言っているのである。または、そのことによってトレースの細密さに魅力を覚える才能の持ち主であるという意味も披瀝してくれている。

グラフィックデザイナーは、一本の線を引くところから仕事は始まる。一昔前は、一ミリの間隔に烏口で十本引けと師匠から怒鳴りつけられて一人前になったそうである。※ 今やデジタルであるから、曲芸のような微細な線でも幼い子どもでも引ける時代になった。従って、線を描く目的は大きく変わった。ただただ便利であるということである。生産性の問題である。目の前に、当たり前のように自由に操れるコンピュータの液晶画面が置いてある時代であるから、実感という概念も大きく変わった。現実に見える様も、一昔前とはちがうフィルターが施されていることを見過ごしては何ごとに於いても理解しにくいだろう。

最初は漢字書体制作チームに入っていました。(中略)そのころ写研の本棚でたまたま、「Optima(オプティマ)」「Palatino(パラティノ)」といった名作書体を作ったヘルマン・ツァップさんの本を見つけ、ペンを使った西洋の書道とも言えるカリグラフィーに出会いました。いかに文字を美しく見せるかという方法論に強くひかれ、こちらの教室に通ううち、「カリグラフィーの本場で基礎から勉強したい」という思いにかられてロンドンに留学したんです。※

フォントデザイナーの記事からである。誰もが機縁を確かめた記憶があるはずである。柴田高志も、扉の”SHIBATA TAKASHI BLACK and BLUE”で使われた「Helvetika(ヘルベティカ)」の書体に魅かれたのだろうと思う。誰でも、分け隔てなく受け入れてくれるような無垢な気持ちがその書体から見えてくるのである。思わず書体に対して、撫でさすりたい思いに駆られることもあるだろう。才能というものは、そういうものである。問いかければ、戻ってくる。全ての始まりは、そこにある。※

大学はデザイン学科出身の柴田高志の絵は、線を引くことから学ぶデザインの世界から導かれたことは想像するに難くないが、線描に没頭する中に生の自分の手応えを感じていることは明らかだろう。ごまかしの効く液晶画面のグラフィックの世界ではない何かである。従って、描かれたものは、どこかで見たようなカスタムの世界にも当てはまらない。ならばと、タイプフェイスの文字のストロークの端にある小さな飾り辺りが肥大化したと見てもよいかもしれないと納得したとろで何の意味もないのである。矜持を伴う認証の世界が、そこにはあると思うのである。

<引用写真及びテキスト出典>

※作品画像 / SHIBATA TAKASHI BLACK and BLUE 柴田高志作品集(2012年12月5日発行。発行者、柴田高志) 姪の浜の石切り場。2012、アルシュ紙 / インクボールペン / 墨65.2㎝×91㎝。

※柴田高志略歴は上記画集より。

※液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)は、液晶組成物を利用する平面状で薄型の視覚表示装置をいう。それ自体発光しない液晶組成物を利用して光を変調することにより表示が行われている。

※小林章 / フォントデザイナー:小林 章(こばやし あきら、1960年 - )は、書体デザイナーである。写研出身で、のちにヒラギノ明朝やAXISフォントの欧文を設計した。日本における欧文書体設計の第一人者である。現在はライノタイプのタイプ・ディレクターとして、書体設計の指揮や、Optimaなど名作書体の改刻を手がけている。また、複数の国際的なタイプフェイス・コンテストの審査員も務めている。(2010年7.24 土曜日、朝日新聞 / フロントランナー / 「生活で身近に使われる字の方にひかれる」)

※写研:株式会社写研(しゃけん)は、東京都豊島区南大塚に本社を置く、写真植字機・専用組版システムの製造・開発、書体の制作およびその文字盤・専用フォント製品を販売する企業。

※オプティマ (Optima) とは、ヘルマン・ツァップによってデザインされたローマ字のサンセリフ体書体。

※パラティーノ (Palatino) は、ヘルマン・ツァップによってデザインされたラテン文字のセリフ体書体。1950年に発表された。名称は16世紀イタリアの書家ジャンバッティスタ・パラティーノに由来する。

※ヘルベチカ(Helvetica)は、1957年にスイス人タイプフェイスデザイナーのマクス・ミーディンガー(英語版) とエドゥアルト・ホフマン(Eduard Hoffmann)が発表したサンセリフのローマ字書体。簡素で落ち着いた書体でありながら説得力に富む力強さが特長で、用途を選ばない幅広い汎用性がある。現在最も使用される書体の一つとなっているほか、出版や広告の業界では必要不可欠な書体として知られる。

※烏口:製図用の特殊なペンで、ペン先の形状が烏のくちばしに似ていることからこの名で呼ばれる。「烏」が常用漢字でないため、カラス口と表記されることが多い。二枚の細く加工された鉄板からなるペン先を持ち、ネジによって鉄板の間隔を調整することで線の太さを変更することが出来る。ペン先をインク、もしくは、塗料等に漬け、間に保持しながら線を引く。細く、均一で、ある程度連続した綺麗な線を引くことができる。※今でも、烏口でもののみごとにロゴタイプをつくりあげるグラフィックデザイナー界の大家である仲條 正義の話しをどこかで読んだ気がする。※仲條 正義(なかじょう まさよし、1933年5月4日 - )は日本のグラフィックデザイナー、女子美術大学客員教授。東京都生まれ。1956年、東京芸術大学美術学部図案科卒業。同年、資生堂宣伝部に入社。2011年まで資生堂PR誌「花椿」のアートディレクターを務めた。その洒落たモダンだが力強い都会的なデザインは若いアートディレクター、グラフィックデザイナーに人気が高い。※仲條正義さんの家の仕事部屋にはコンピュータがない。紙をたくさん広げられる大きな机と、ちょっと時代遅れの大型コピー機があるだけだ。仲條正義さんの作品に接するものは、まずそのアグレッシブな造形感覚に目を奪われるのだが、(中略)微妙な風合いというか、「汚れ」のようなが付加されていることに気づく。たとえば手描きしたパターンを、わざと何度もコピー機にかけてみたり、紙を揉んでみたり、(中略)色やかたちをどんどん抽象しながら、そこに人間の気配を忍び込ませようと、仲條さんはずーっと格闘してきたのかもしれない。(資生堂PR誌「花椿」2012年7月号、資生堂ギャラリー「仲條正義展 忘れちゃってEASY思い出してCRAZY」紹介記事から。文 / 都築饗一。)

※タイプフェイス:書体とは、一定の文字体系のもとにある文字について、それぞれの字体が一貫した特徴と独自の様式を備えた字形として、表現されているものをいう。英語のタイプフェイスの訳語としても用いられる。この場合は、広義における活字とその意匠についての概念として扱われる